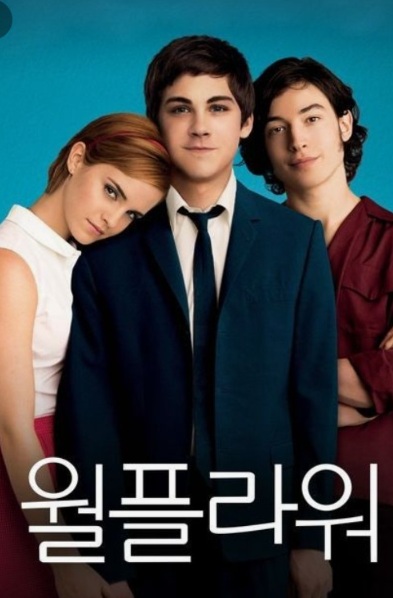

감정을 말로 설명하기보다, 조용히 느끼게 만드는 연출. 이것이 스티븐 크보스키 감독의 힘입니다. 그는 소설가, 시나리오 작가, 그리고 감독으로 활동하며, 청소년기의 복잡한 감정과 상처를 누구보다 섬세하게 풀어내는 데 탁월한 감각을 보여주었습니다. 특히 그의 대표작 《월플라워(The Perks of Being a Wallflower)》는 청춘 영화의 고정관념을 벗어나, 인간의 내면을 있는 그대로 직면하게 만드는 독보적인 감성 영화로 평가받습니다. 이번 글에서는 스티븐 크보스키 감독의 연출 철학과 함께, 감정 중심 서사의 구성, 공간과 음악의 활용, 인물 내면의 시각화 방식을 깊이 있게 분석해봅니다.

자신의 이야기를 직접 연출한 감독 – 감정에 가장 가까운 시선

《월플라워》는 스티븐 크보스키 감독이 직접 쓴 동명의 소설을 바탕으로 제작되었습니다. 즉, 이 영화는 그가 경험하고 상상하고 공감해온 감정들이 고스란히 담긴 작가이자 감독의 자전적 작품이라 할 수 있습니다.

일반적으로 원작자가 각색과 연출까지 직접 담당하는 경우는 드뭅니다. 하지만 크보스키는 소설에서 표현된 찰리의 내면을 그대로 옮기되, 영화라는 언어에 맞춰 감정의 전달 방식을 철저히 재구성했습니다. 그는 ‘청소년기’라는 민감한 시기를 단순히 반항이나 로맨스로 소비하지 않고, 고립, 불안, 자아 정체성, 우정의 회복이라는 깊이 있는 감정의 흐름으로 설계했습니다.

찰리의 이야기에는 감독 자신이 학창 시절 느꼈던 감정과 경험이 녹아 있습니다. 따라서 그의 연출은 ‘감정에 대한 감상’이 아니라, 감정 자체의 기록이라 할 수 있습니다. 그 진정성이 영화 전체를 관통하며 관객에게 깊은 여운을 남깁니다.

카메라는 말하지 않고, 느끼게 한다. 감정을 시각화하는 기술

스티븐 크보스키 감독은 감정의 폭발보다는 잔잔한 파동을 선택합니다. 찰리라는 인물이 감정을 표현하지 못하는 내성적인 성격을 지녔기에, 관객은 그의 내면을 ‘느껴야’만 영화에 몰입할 수 있습니다. 이를 위해 감독은 다음과 같은 연출 기법을 사용합니다:

- 좁은 프레임: 찰리가 심리적으로 불안하거나 고립된 장면에서는 의도적으로 카메라 구도를 좁혀 답답함을 강조합니다.

- 배경 흐림 처리: 주인공이 외부 세계와 단절되었을 때, 주변 배경을 흐릿하게 처리해 찰리의 인식이 얼마나 제한적인지를 시각적으로 보여줍니다.

- 무음의 활용: 극적인 장면에서도 음악을 끊고 정적을 부여함으로써 감정의 무게를 배가시킵니다.

이러한 연출은 ‘이야기를 보여주는 것’이 아니라 감정을 보여주는 영화를 만들기 위한 도구입니다.

음악과 장소, 감정의 리듬을 만드는 배경 설계

《월플라워》의 또 다른 강점은 음악과 공간을 감정선의 일부로 사용했다는 점입니다. 찰리의 정서는 단지 대사나 표정이 아닌, 배경 음악과 장소에 그대로 묻어납니다.

특히 유명한 ‘We are infinite’ 장면은 그 자체로 현대 감성 영화의 명장면으로 꼽힙니다. 찰리가 샘, 패트릭과 함께 터널을 달리는 그 순간, 배경에 흐르는 데이비드 보위의 ‘Heroes’는 단순한 삽입곡이 아니라 **감정 해방의 선언문**입니다.

공간 역시 인물의 감정 상태에 따라 변화합니다. 도서관은 찰리의 침잠한 내면을, 파티장은 일시적 개방과 혼란을, 고속도로 터널은 감정의 해방과 소속감을 상징합니다. 크보스키는 이처럼 감정의 진폭을 장소 변화로 표현하며, 관객이 자연스럽게 찰리의 심리를 추적하도록 유도합니다.

세상의 ‘벽꽃’들에게 보내는 메시지

감독이 전달하고자 한 가장 강력한 메시지는 영화 속 이 한 문장에 담겨 있습니다. “우리는 우리가 받는 사랑을 우리가 생각하는 만큼만 받을 수 있다고 믿어.”

이 대사는 찰리뿐 아니라 많은 청소년들의 자존감과 상처를 대변합니다. 스티븐 크보스키는 이 영화를 통해 ‘세상의 벽화들’, 즉 자신을 작고 보잘것없게 느끼는 이들에게 위로와 연대를 전하고자 했습니다.

샘, 패트릭, 찰리는 모두 상처 입은 인물들입니다. 하지만 그들은 서로를 통해 “자신이 특별하다는 감각”을 회복합니다. 그 과정에서 크보스키는 감정을 억지로 끌어올리지 않고, 진심을 감정의 결 속에 녹여 전달합니다.

이러한 연출 방식은 단순한 연민이나 동정이 아닌, **함께 울고 함께 자라는 감정적 동반자**로서의 관계를 강조합니다. 이 영화가 단순한 성장물이 아닌 **감정의 회복 서사**로 분류되는 이유입니다.

감정의 정적을 연출하는 사람 – 크보스키의 영화 언어

많은 영화들이 감정의 격렬함을 통해 관객을 흔듭니다. 하지만 스티븐 크보스키는 정반대의 방식을 선택합니다. 그는 감정의 정적을 연출하는 감독입니다.

말하지 않아도, 울지 않아도, 드라마틱한 장면 없이도 관객의 마음을 적시는 장면들이 많습니다. 그의 연출은 마치 시처럼 조용하고, 일기처럼 솔직하며, 기억처럼 오래 남습니다.

감정은 커다란 파도가 아닌, 조용한 잔물결로도 충분히 전달될 수 있음을 증명한 감독. 그가 만들어낸 《월플라워》는 그런 연출 철학이 집약된 감성의 결정체입니다.

‘우리는 무한하다’는 말의 의미

스티븐 크보스키 감독의 감성 연출은 단순히 멋진 장면을 만드는 것이 아닙니다. 그는 감정을 깊이 있게 꺼내어, 조용히 관객의 가슴에 새깁니다.

《월플라워》는 한 사람의 외로움에서 시작해, 작은 연대와 연결을 통해 치유의 가능성을 보여줍니다. 그리고 영화의 마지막 장면에서 터널을 지나며 찰리는 말합니다.

“그 순간, 우리는 무한하다고 느꼈다(We are infinite).”

그 말은 단지 영화 속 대사가 아닌, 감정이 억눌린 세상 속 모든 ‘월플라워’들을 위한 가장 따뜻한 위로이자 선언입니다.